|

G. B. Bordiga, Italia postale al 1/2.000000 del terreno coll’indicazione

del confine dello Stato pontificio..., 1820Partito

da Genova il 6 novembre 1844, Charles Dickens fa tappa ad Alessandria

e viaggiando tutta notte il 7 raggiunge il piccolo centro di Stradella

e vi pernotta. Viaggia a bordo di una carrozza «il

cui abitacolo sarebbe stato piccolo per un calessino»,

con alcuni tipi umani, che descrive, da par suo, con tratti arguti:

il Bravo Corriere Roche, incaricato di organizzare per lui gli aspetti

pratici del viaggio; un prete molto vecchio accompagnato da un giovane

gesuita, un avvocato di provincia e «un

signore con un naso rosso che aveva una lucentezza particolare».

A Piacenza, che era a quattro o cinque ore di viaggio da Stradella

(velocità di crociera, quattro miglia all’ora suppergiù),

arriva l’8 novembre; dorme in un albergo. Il mattino successivo

sale «sulla più alta carrozza

di posta mai vista» che lo condurrà nelle

altre città dell’Emilia, attraverso la pianura padana,

di cui apprezza l’aspetto e in particolare i vigneti ‘maritati’

agli olmi.

Il 9 visita Parma e Modena, giungendo a Bologna nel cuore della

notte. Vi resta soltanto una mezza giornata, giusto il tempo per

un’occhiata al centro storico e per una visita al Cimitero

monumentale: dopo pranzo, domenica 10 novembre riprende la diligenza

e al tramonto già esplora Ferrara. L’indomani riparte

all’alba: a tarda notte è a Venezia.

Dunque, non più di quattro giorni per attraversare l’Emilia.

La descrive con accenti di personalissima introspezione, catturato

dall’atmosfera di inerte apatia che gli suggerisce il malgoverno

nei vari stati preunitari, e in particolare nello Stato Pontificio

(«le chiavi arrugginite di Pietro»).

Con acuta lungimiranza, percepisce tuttavia le capacità di

riscatto degli Italiani (diede poi un attivo contributo alla causa

dell'indipendenza), e nel congedarsi da loro afferma: «il

buono che è sempre stato in loro è ancora in loro,

ed un grande popolo può, un giorno, sorgere da queste ceneri.

Lasciateci nutrire questa speranza!». Come preda

dell’apatia che lo circonda, il romanziere si crogiola in un

torpido ozio non senza un sottile compiacimento: «sento

che mi sto arrugginendo» afferma. «Che

strano dormiveglia, deliziosamente triste, è il vagare per

questi posti che si sono addormentati e che si scaldano al sole!

Ciascuna, a sua volta, sembra essere, di tutte le città desolate,

ammuffite, dimenticate da Dio nel vasto mondo, la capitale».

Dichiara quindi a chiare lettere il suo gusto per il pittoresco,

che le città emiliane compiutamente appagano, con la loro

decadenza avvolta da suggestive penombre. Ma va oltre, si addentra

nelle spire dell’inconscio visionario dove albergano trasfigurazioni

oniriche simbolicamente allusive, che paiono tratte dai romanzi

orrifici del suo tempo, sulla scia di Edgar Allan Poe.

E i fantasmi sono evocati, sia di fronte alla putredine del Teatro

Farnese a Parma, che Dickens trova molto adatto ad eventuali, spettrali

recite; sia nel «mostruoso»

Castello Estense, che l’alba tinge di un color rosso sangue

quasi a ricordo del supplizio inflitto a Parisina Malatesta ed al

suo amante.

Nelle descrizioni dickensiane, talvolta, gli elementi del paesaggio

negli esterni e negli interni, si animano di vita propria, disegnano

un mondo fantastico dotato di autonome inclinazioni, che riflettono

quelle del riguardante. A Piacenza «strade

di austere case … guardano in cagnesco le case di rimpetto».

Nei campi ammira «le reti gettate dalle fate sui grandi alberi

per farli prigionieri, per gioco». «Dentro

gli alberghi – osserva a Ferrara –

malevoli corridoi circondano le camere da letto da tutti i lati,

riempiendole di porte inutili, che non possono essere chiuse, che

non si aprono e che fanno capo ad un’oscurità color

della pece». Anziché nel Bel Paese sembra

spesso di ritrovarsi nei pressi della casa degli Usher, cui era

intitolato il racconto del terrore pubblicato da Poe nel 1839.

Un altro leit-motiv ricorrente è l’idiosincrasia per

la religione cattolica, vista come iterazione di riti svuotati di

ogni slancio spirituale.

|

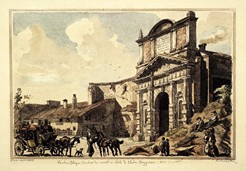

Pietro Pietra, Vecchia Bologna. Cambio dei cavalli a Porta di Strada Maggiore. 800. Sec. XX, prima metÓ.

|

|

Durante il suo secondo viaggio in Italia, proveniente

da Firenze e diretto a Venezia, tra il 20 e il 25 novembre

1853 Dickens fu di nuovo a Bologna; ma, secondo quanto scrive

in una lettera, si fermò giusto il tempo per sorbire

un tè, forse presso una delle porte della città,

dove le carrozze di posta sostavano per il cambio dei cavalli.

Pietro Pietra ha rappresentato in una serie di litografie

tratte da acquerelli policromi queste diligenze cariche di

passeggeri, ferme sotto le mura in corrispondenza dei varchi

cittadini negli anni ’30 dell’Ottocento.

|

|