|

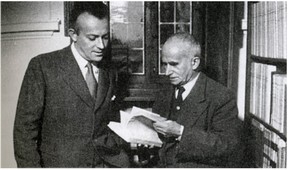

Giulio Einaudi con il padre Luigi Einaudi

nel 1951 Giulio Einaudi

nacque il 2 gennaio 1912 a Dogliani, in provincia di Cuneo,

da Luigi, economista e secondo presidente della Repubblica

Italiana, e Ida Pellegrini. La sua formazione ebbe luogo presso

il ginnasioliceo Massimo D’Azeglio di Torino, dove fu allievo

di Umberto Cosmo, Zino Zini e Augusto Monti, noto antifascista

che fu insegnante anche di Cesare Pavese, Leone Ginzburg e

Massimo Mila. Proprio quest’ultimo, già studente universitario,

fu incaricato di dare ripetizioni di latino al giovane Giulio

e lo introdusse nella cerchia degli ex allievi del D’Azeglio,

tra i quali, oltre ai già citati Pavese e Ginzburg, figuravano

Franco Antonicelli, Giulio Carlo Argan, Norberto Bobbio, Vittorio

Foa, Ludovico Geymonat, Fernanda Pivano.

A soli ventuno anni, il 15 novembre 1933, fondò la «Giulio

Einaudi Editore», con sede a Torino al terzo piano di via

Arcivescovado 7, nello stesso palazzo che era stato la sede

del settimanale «L'Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci. Pare

che l’idea di fondare una casa editrice fosse di Leone Ginzburg,

anche se non va dimenticato l’amore per il libro, strumento

di conoscenza e al tempo stesso oggetto dotato di una propria

materialità, che Giulio aveva ereditato dal padre, grande

collezionista.

La sede dell'Einaudi in via Biancamano

a Torino La casa editrice

venne subito individuata dalla polizia fascista come ricettacolo

del gruppo torinese di «Giustizia e Libertà». Nel marzo 1934

fu arrestato Ginzburg, il 15 maggio 1935 la stessa sorte toccò

a Einaudi, Mila, Foa, Antonicelli, Bobbio, Pavese, Carlo Levi

e Luigi Salvatorelli. Dopo una breve prigionia, l'editore

fu inviato al confino.

Al rientro, nel 1936, l’attività riprese con nuovi collaboratori

come Giaime Pintor e Carlo Muscetta. L’armistizio dell’8 settembre

1943 portò scompiglio nella casa editrice e ne modificò gli

assetti. Il 1° dicembre morì Giaime Pintor, saltando su una

mina mentre cercava di raggiungere Roma per unirsi alla lotta

partigiana; Leone Ginzburg venne arrestato e morì a Regina

Coeli il 5 febbraio 1944, in seguito alle torture subite.

Giulio Einaudi in un primo momento si rifugiò in Svizzera,

poi rientrò in Italia e aderì alle brigate garibaldine in

Val d’Aosta. Nell’ottobre del 1944 si recò a Roma, dove conobbe

Palmiro Togliatti.

Dopo la fine della guerra l’editore diede un nuovo impulso

all’azienda, trasferendo la sede in via Biancamano e coinvolgendo

intellettuali del calibro di Italo Calvino, Natalia Ginzburg,

Elio Vittorini, Luciano Foà e Giulio Bollati.

Ferruccio Parri, Giulio Einaudi, Pierre

Mendès-France e Giancarlo Roscioni

La gestione dell’impresa fu sempre collegiale, anche se la

decisione finale spettava all'editore. Celeberrime furono

le riunioni del mercoledì, durante le quali venivano discusse

e scelte le opere da pubblicare, e altrettanto importanti

per la vita della casa editrice furono i ritrovi estivi a

Rhêmes – Notre Dame in Val d’Aosta, dove si programmava l'attività

editoriale per l’anno successivo.

Peculiare fu sempre l’attenzione di Giulio Einaudi per la

materialità del libro: la carta, le cuciture, le copertine,

la grafica interna, dovevano assecondare il suo gusto ricercato.

A partire dal 1945 l’editore si applicò nello sforzo di sprovincializzare

la nazione uscita dalla guerra, puntando costantemente l’attenzione

su ciò che avveniva fuori d’Italia, sia nel campo letterario

che in quello scientifico, con collane che segnarono profondamente

la cultura italiana. Nacquero così le collane “Saggi”, “I

Coralli”, “I Millenni”, e poi negli anni Cinquanta “I gettoni”

curata da Vittorini, nel 1960 la “Piccola biblioteca Einaudi”,

nel 1962 la “Nuova universale economica”. Negli anni Settanta

si puntò al grande pubblico, con “Gli struzzi” e con “Centopagine”

curata da Calvino.

Negli anni Ottanta, pur non mancando

la spinta innovatrice data da collane come “Microstorie” e

“Scrittori tradotti da scrittori”, i problemi di gestione

della casa editrice si fecero evidenti. Nel 1983 la casa editrice

passò in amministrazione controllata e nel 1987 si delineò

una nuova struttura societaria, nella quale Giulio Einaudi

mantenne la carica di presidente.

L’editore andò in pensione il 4 settembre 1997 all'età di

85 anni, dopo 64 anni di attività. Morì due anni dopo, il

5 aprile 1999, a ottantasette anni, nella sua casa di Magliano

Sabina, vicino a Roma. Fu sepolto nel cimitero di Dogliani,

dove era nato e dove aveva realizzato la famosa biblioteca.

|